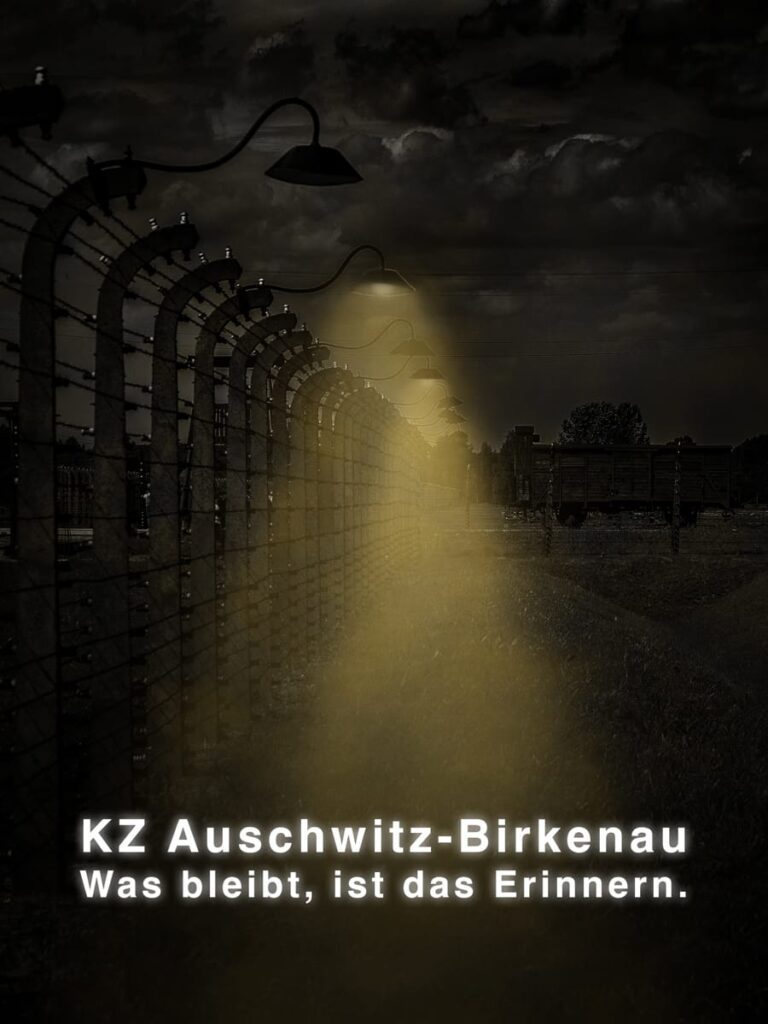

Ein Besuch in der Gedenkstätte Auschwitz und Birkenau verändert den Blick – auf Geschichte, auf Menschlichkeit, auf das, was wir für selbstverständlich halten.

Zwischen Kissen und Kopfhörern – ein Morgen in Auschwitz

Die erste Campernacht endete früh – na ja, fast

Der Tag begann um 6 Uhr im Camper, auf einem Parkplatz vor einem GYM in Oświęcim (kein offizieller Stellplatz, aber immerhin: wir wurden geduldet 😉). Zumindest für mich.

Pius hatte zu diesem Zeitpunkt noch ein inniges Stelldichein mit seinem Kissen – und es war eindeutig keine Beziehung, aus der er freiwillig aussteigen wollte.

Mit sanftem Drängen und ein paar väterlichen Erinnerungen an den Tagesplan schafften wir es schließlich beide an den Frühstückstisch.

Frühstück: klein. Tee: für beide. Fenchel-Kamille-Kümmel – klingt nach Apothekenregal, schmeckt aber erstaunlich mild. Dazu Toast mit Käse oder alternativ mit einer Nussnugatcreme.

Mit dem Camper auf nach Auschwitz

Wir packten alles zusammen, verstauten es, warfen einen letzten Blick ins Auto – und fuhren los. Kurz vor dem Ziel drehten wir noch eine kleine Ehrenrunde, weil wir einen Parkplatz suchten. Am Ende fanden wir einen kostenlosen, keine 200 Meter entfernt.

Pius übernahm die Türkontrolle: zu, nicht zu, doch zu – am Ende doppelt verschlossen. Sicher ist sicher.

Die Schlange an der Gedenkstätte und Museum Auschwitz-Birkenau

Vor dem Museum: eine Menschenschlange, so lang, dass sie fast als eigenes Bauwerk hätte eintragen werden können. Früher wohl direkt vor der Kantine, jetzt umgelenkt – und wir standen zunächst im Schatten, später in der prallen Sonne.

Drei Stunden und eine Minute warteten wir, bis wir endlich aufs Gelände durften. Erleichterung machte sich breit – bis uns erklärt wurde: Only guide. Individuell geht hier nicht.

64,20 Euro – Eintritt in Auschwitz und Pommes im Dürüm

Wir buchten eine deutschsprachige Führung – 64,20 Euro für uns beide, Start um 12:00 Uhr. Bleiben also noch rund 80 Minuten Zeit. Also die Straße runter in Richtung Ortskern: ein kleiner Imbiss mit Kebab. Wir entschieden uns für Dürüm – und bekamen eine Überraschung serviert.

Überraschung: drinnen versteckten sich Pommes. Vielleicht polnischer Standard, vielleicht kreative Freiheit. Ich schaffte es nicht ganz – Pius dagegen verputzte alles.

Sicherheitskontrolle – wie am Flughafen

Zurück am Eingang in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau wurde die Zeit knapp. Die deutsche Gruppe war schon weg. Wir fragten uns durch, fanden das richtige Gebäude, scannten unsere Eintrittskarten, passierten die Sicherheitsschleuse.

Wie am Flughafen: Taschenkontrolle, Körperscanner. Fotoapparat erlaubt – mit Ausnahme bestimmter Bereiche auch fotografieren.

Kopfhörer auf – Start der Führung durch die Gedenkstätte

Wir fanden unsere Gruppe, jeder bekam einen Kopfhörer. Unter der Straße hindurch, auf der anderen Seite wieder hinauf – und dann standen wir im Konzentrationslager Auschwitz.

Ab hier änderte sich die Stimmung. Leiser. Schwerer. Ein Ort, an dem einem plötzlich sehr bewusst wird, wie klein und gleichzeitig bedeutsam die eigenen Schritte sind.

Durch den Tunnel – und in eine andere Zeit

Wir folgten unserer Gruppe in einen langen, betonierten Tunnel unter der Straße.

Es war kühl und gedämpft. Aus Lautsprechern kamen Stimmen – immer wieder ein Name, eine kurze Pause, dann der nächste Name. Wieder eine Pause. Und wieder ein Name.

Es waren Namen der Ermordeten.

Jeder einzelne stand für ein Leben, für eine Geschichte, für einen Verlust, den man nicht ermessen kann.

Schritt für Schritt liefen wir weiter, bis am Ende wieder Licht zu sehen war. Wir traten aus dem Schatten hinaus, langsam nach oben, und standen auf der anderen Seite – mitten in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Auschwitz I – das Stammlager

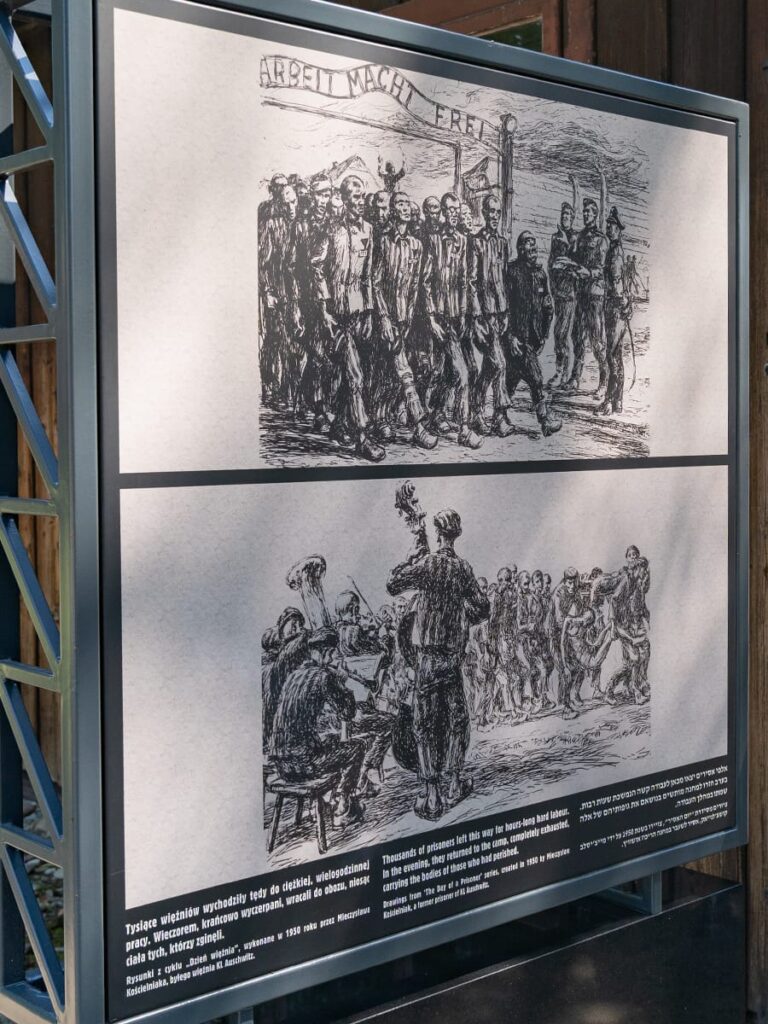

„Arbeit macht frei“

Unsere Führung begann im Stammlager Auschwitz I. Der Tourguide sprach ausgezeichnet Deutsch und führte uns Schritt für Schritt durch die Anlage. Schon nach kurzer Zeit standen wir vor dem Tor mit dem Schriftzug ‚Arbeit macht frei‘ – einem der bekanntesten, zugleich bedrückendsten Symbole der nationalsozialistischen Verbrechen.

Nach einigen Erklärungen gingen wir unter dem Bogen hindurch und betraten das Lager.

Hier wurden Geschichten erzählt, die sich in den Kopf brennen. Grausamkeiten, die schwer zu begreifen und noch schwerer in Worte zu fassen sind. Vieles davon möchte ich hier nicht im Detail wiedergeben – nicht, weil es unwichtig wäre, sondern weil ich glaube, dass diese Erfahrung selbst gemacht werden sollte.

Raum der abgeschnittenen Haare

In einem der Räume der Blöcke werden die abgeschnittenen Haare von Frauen gezeigt. Bei ihrer Ankunft in Auschwitz wurden ihnen sofort die Haare abgeschnitten. Alles, was länger als etwa 20 Zentimeter war, wurde gesammelt, gereinigt, desinfiziert und anschließend verkauft. Wenn ich mich richtig erinnere, lag der Preis damals bei etwa einer Mark für ein halbes Kilo.

Der Raum ist durch eine Glasscheibe geteilt. Der abgetrennte Bereich misst vielleicht dreißig Schritte in der Länge und sechs Schritte in der Breite. Dahinter: nichts als Haare. Kein Berg, sondern eine riesige, geschlossene Fläche, die sich von einer Wand bis zur anderen zieht – vollständig gefüllt mit den Haaren von Menschen, die hier angekommen sind und ermordet wurden.

Der Anblick ist überwältigend, weil er nicht nur die physische Dimension zeigt, sondern auch die unermessliche Zahl der Opfer spürbar macht.

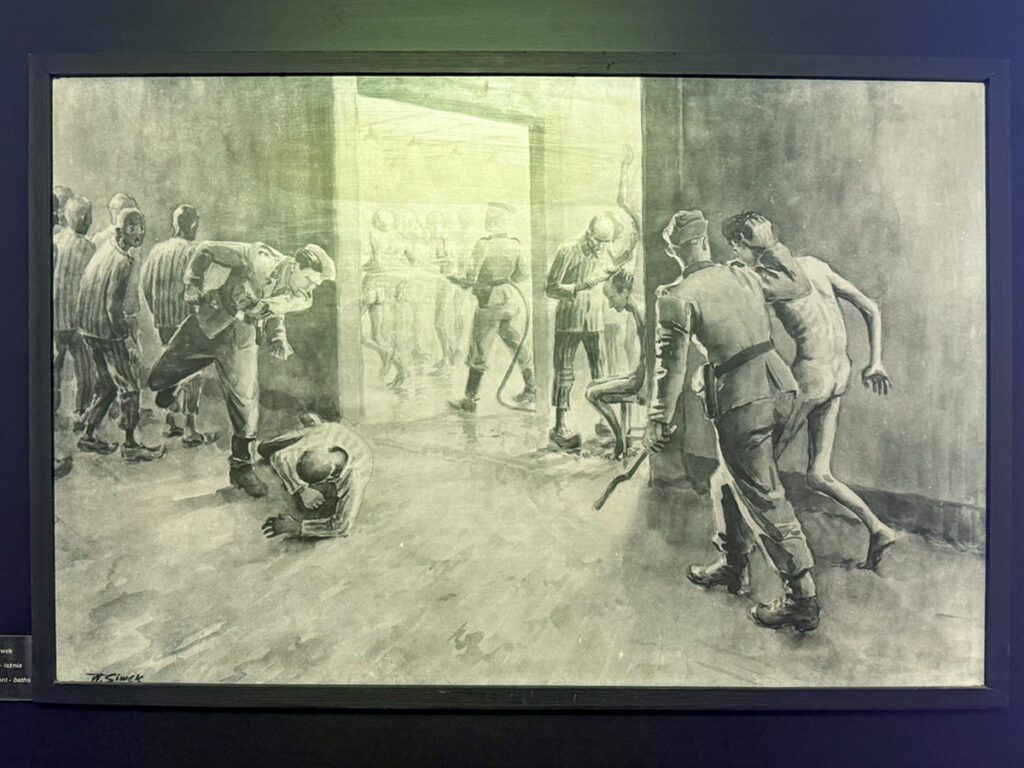

Die sogenannte chirurgische Abteilung

Während der Führung erzählte uns der Guide von den unvorstellbaren Grausamkeiten, die in der sogenannten chirurgischen Abteilung verübt wurden. Unter anderem wurden dort Phenol-Injektionen direkt ins Herz verabreicht, um Menschen systematisch zu töten. Diese Verbrechen sind für mich nicht wirklich fassbar. Es ist schwer, diese Taten überhaupt in den Kopf zu bekommen.

Dazu gehört auch, dass selbst schwangere Frauen Opfer dieser Verbrechen wurden: Josef Mengele und andere SS-Ärzte führten Experimente durch, zwangen Frauen zu Abtreibungen oder ließen Neugeborene unmittelbar nach der Geburt töten. Für sie gab es zunächst keine Überlebenschance. Erst später änderte sich dies teilweise, und einige Frauen durften ihre Kinder austragen. Doch die Bedingungen waren so grausam, dass fast keines dieser Kinder überlebte.

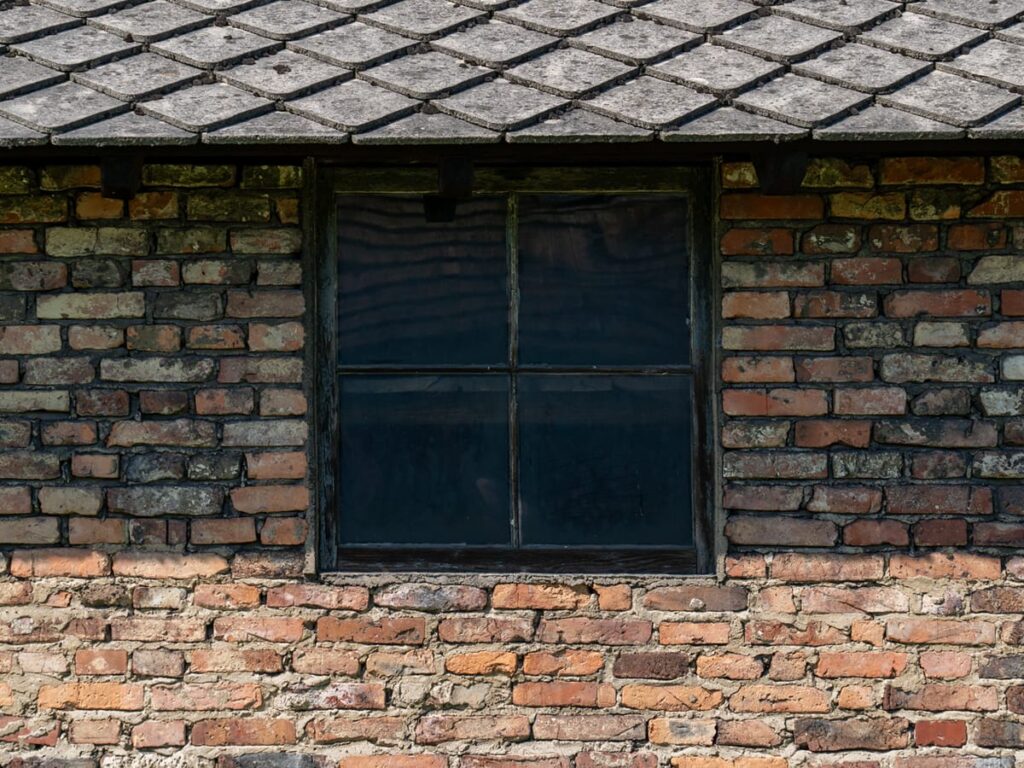

Abgenutzte Treppen aus Granit

Wir wurden durch viele Blöcke geführt, dabei fiel mir immer dasselbe auf: die Treppenstufen. Sie waren aus Granit – hart, schwer, eigentlich für die Ewigkeit gemacht. Und doch waren sie eingelaufen, glattgetreten, an manchen Stellen regelrecht eingedellt.

Normalerweise dauert es Jahrzehnte, oft Jahrhunderte, bis selbst harter Granit solche Abnutzung zeigt. Hier geschah das in nur wenigen Jahren – zwischen der Eröffnung des Lagers im Mai 1940 und seiner Befreiung am 27. Januar 1945.

Die unzähligen Füße, die diesen Weg gingen, standen nicht für Leben in Bewegung, sondern für eine grausame Routine, die für viele tödlich endete.

Stehzellen und Alltag im Lager

Wir sahen Zellen von einem Quadratmeter. Vier Menschen mussten hier gemeinsam im Stehen schlafen, Nacht für Nacht. Tagsüber Arbeit, abends zurück in diese Zellen – bis der Körper nicht mehr konnte.

Am Tag des Besuches war es warm und sonnig. Es wehte ein Wind, der feinen Sand von Auschwitz II herübertrug. Die Pappeln rauschten leise, als wollten sie etwas erzählen. Vielleicht war es nur Wind. Vielleicht waren es die Klagerufe derer, die hier ihr Leben verloren.

Auschwitz war das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Hier wurden allein in diesem Lager eine Million Menschen ermordet. Zahlen, die so groß sind, dass man sie kaum begreifen kann – und die doch für jedes einzelne Opfer stehen.

Auschwitz II – Birkenau

Nach dem Rundgang in Auschwitz I machten wir eine kurze Pause. Ein kühles Getränk aus der Cafeteria – nicht nur, um den Durst zu stillen, sondern auch, um die aufgewühlten Gedanken für einen Moment abzukühlen.

Dann sammelte sich unsere Gruppe am Bus. Die Fahrt nach Birkenau – im Preis der Führung inbegriffen – dauerte nur wenige Minuten. Der Weg ist kurz, aber er fühlt sich an wie ein Schritt in eine noch größere Leere.

Birkenau wurde ab Oktober 1941 von Häftlingen aus Auschwitz I errichtet – zunächst als Lager für sowjetische Kriegsgefangene geplant, später jedoch zum größten Vernichtungslager der Nationalsozialisten ausgebaut. Ziel war es, noch mehr Menschen einzupferchen und systematisch zu ermorden.

Am Bahnhof, direkt hinter dem berüchtigten Torhaus, endeten unzählige Züge voller Menschen. Hier, auf dem Bahnsteig, wurden Familien auseinandergerissen – oft ohne zu wissen, dass sie sich nie wiedersehen würden. Männer auf die eine Seite, Frauen, Kinder und Kranke auf die andere. Die meisten, die auf dieser Seite standen, gingen nicht in eine Unterkunft, sondern direkt in den Tod.

Birkenau ist ein Ort, an dem Worte schnell zu viel werden. Man steht dort, sieht die Weite, die Überreste, die Gleise – und bleibt sprachlos.

Zyklon B – der industrielle Massenmord

In den Krematorien wurden die Menschen mit Zyklon B ermordet – einem Giftgas, das ursprünglich als Schädlingsbekämpfungsmittel entwickelt worden war. Sie wurden in als Duschräume getarnte Gaskammern geführt, in denen das Gas von oben durch Öffnungen eingeleitet wurde. Innerhalb weniger Minuten füllte sich der Raum mit dem tödlichen Blausäuregas.

Der Todeskampf dauerte oft drei bis fünfzehn Minuten – eine Zeit, in der die Eingeschlossenen unter extremen Schmerzen litten, nach Luft rangen, schrien, verzweifelten.

Die Leichen wurden anschließend in den angeschlossenen Öfen verbrannt. Teilweise verbrannte man sie auch draußen offen, wo sie auf großen Haufen lagen. Kurz bevor die Rote Armee das Lager befreite, versuchten die SS-Männer, die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen, indem sie die Krematorien sprengten.

Heute steht zwischen den beiden zerstörten Krematorien das Internationale Mahnmal für die Opfer des Faschismus (International Monument to the Victims of Fascism), das 1967 feierlich eingeweiht wurde. Es erinnert an das Leid und die unzähligen Opfer, die hier in Auschwitz ihr Leben verloren.

Frauenbaracken – der trügerische erste Eindruck

Der Weg führte uns weiter zu gut erhaltenen Baracken – einem Teil des Lagers, in dem Frauen untergebracht waren. Es wirkt heute fast sarkastisch: Von außen und beim Betreten könnte man meinen, es handele sich um einfache, saubere Gebäude.

Man tritt durch einen kleinen Vorraum (Windfang), dessen Boden mit Klinkern ausgelegt ist. Es wirkte ordentlich und aufgeräumt. Doch in diesen Baracken lebten Frauen auf drei übereinanderliegenden Etagen – dicht gedrängt.

Was damals als „sanitäre Anlagen“ bezeichnet wurde, verdient den Namen kaum. Fließendes Wasser gab es sehr selten. Wenn man sich vorstellt, welche Gerüche dort geherrscht haben müssen, wenn hunderte Menschen ihrer Notdurft nachgingen – und dass dieser Gestank allgegenwärtig war – bekommt das heutige Bild eine ganz andere, brutale Dimension.

Für uns beide endete hier die Führung. Mit dem Bus fuhren wir zurück zum Museum in Auschwitz I. Von dort gingen wir zu Fuß zu unserem Camper – und setzten unsere Reise mit einer besonderen Bedachtheit fort.

Fazit unseres Besuchs in Auschwitz und Birkenau

Ungeplant haben wir deutlich mehr Zeit gebraucht, um in der Hauptreisezeit – mitten in den Sommerferien – die Gedenkstätten Auschwitz I und Birkenau kennenzulernen.

Bevor wir überhaupt mit der Führung starten konnten, standen wir drei Stunden in der Schlange. Die anschließende Führung dauerte dreieinhalb Stunden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in meinen Augen in Ordnung, und die Führung selbst war sehr gut.

Was mir jedoch auffiel: die schiere Dichte an Informationen und Zahlen. Der Guide sprach mit wenigen Pausen, und so wertvoll dieses Wissen auch ist – für mich war es kaum möglich, alles in so kurzer Zeit zu verarbeiten.

Mehr persönliche Geschichten einzelner Menschen hätten das Gesagte noch greifbarer machen und das Ausmaß der Tragödie besser verdeutlichen können.

Positiv hervorheben möchte ich, dass sich die Aussteller und Verantwortlichen hier offensichtlich sehr viele Gedanken gemacht haben, wie die Geschichte dargestellt wird – und dass dies verantwortungsvoll geschieht. Das merkt man in vielen Details: Baracken werden hergerichtet, teilweise mit Zelten umsäumt, um sie historisch aufzuarbeiten. Man erhält so viel wie möglich für die Nachwelt und investiert auch heute noch in die Bewahrung des Ortes. Hier wird man der historischen Verantwortung in hohem Maße gerecht.

In der Ausstellung fiel mir außerdem auf, dass zentrale Begriffe und Beschriftungen nur in Englisch, Polnisch und Hebräisch zu lesen waren – nicht aber in Deutsch.

Dabei war Auschwitz nicht nur der Ort der industriellen Ermordung von Millionen Juden, sondern auch von Sinti und Roma, politischen Gegnern, sowjetischen Kriegsgefangenen, Homosexuellen, Geistlichen und anderen Gruppen. Für mich ist es wichtig, hier keine Rangfolge des Leids zu ziehen – jede einzelne Person, die hier getötet wurde, wurde Opfer eines Systems, das ganze Bevölkerungsgruppen vernichten wollte.

Umso mehr hätte ich erwartet, dass die deutsche Sprache – als Sprache der Täter und als Teil der historischen Verantwortung – hier ebenfalls präsent ist. Dieser Punkt ist kein Vorwurf, sondern eher ein Hinweis, der mir während des Besuchs im Gedächtnis geblieben ist.

Aus unserer Sicht haben wir alles richtig gemacht, dass wir hierher gefahren sind und diesen Teil der Geschichte besucht haben. Der Tag hat viele emotionale Spuren hinterlassen. Er hat uns gezeigt, wozu Menschen fähig sein können – wie grausam und unmenschlich sie handeln können.

Es war wichtig, diese Erinnerung aufzunehmen, in uns zu tragen und diesen Teil der Geschichte bewusst in unser eigenes Gedächtnis aufzunehmen.

👉 Hinweis am Wegesrand

Praktische Tipps für den Besuch von Auschwitz

Das KZ Auschwitz liegt mitten in einem Ort

Ich hätte selbst nicht gedacht, dass Auschwitz so mitten in einem nicht gerade kleinen Ort liegt – einem Ort, in dem heute ganz normal Menschen leben. Die Stadt heißt auf Polnisch Oświęcim (sprich: Oschwien-tschim) und hat rund 40.000 Einwohner. Der Name Auschwitz wurde erst durch die deutsche Besatzung bekannt und ist bis heute vor allem mit dem Konzentrationslager verknüpft.

Anreise nach Auschwitz

Oświęcim ist gut erreichbar mit dem Auto (wir mit dem Camper → [unsere Anreise im Camper – erster Tag & Nacht] , mit der Bahn oder auch mit dem Flugzeug über Krakau.

Mit dem Auto

Von Berlin sind es rund 550 Kilometer, Fahrzeit etwa 6,5 Stunden. Die Strecke führt größtenteils über Autobahnen. Unsere Anreise erfolgte mit dem Camper – praktisch auch deshalb, weil Polens Autobahnen aktuell weder vignette- noch mautpflichtig sind. Vor Ort gibt es sowohl gebührenpflichtige als auch kostenlose Parkplätze (z. B. im Wohngebiet), sodass man mit Auto oder Camper unkompliziert anreisen kann.

Mit der Bahn

Die Fahrt von Berlin nach Oświęcim dauert knapp 8 Stunden. Man steigt in Poznań und Trzebinia um, bevor man mit dem Regionalzug SKA3 den letzten Abschnitt zurücklegt.

Mit dem Flugzeug

Am einfachsten über den Flughafen Kraków-Balice (KRK). Von Deutschland aus gibt es zahlreiche Direktflüge, u. a. ab Berlin, Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg oder Köln – oft auch mit günstigen Airlines wie Ryanair, Wizz Air oder EasyJet. Vom Flughafen fährt man in 20 Minuten per Zug nach Krakau und von dort in etwa 1,5 Stunden weiter nach Oświęcim. Alternativ gibt es Busse oder Mietwagen.

Übernachten in Oświęcim oder Krakau

In Oświęcim selbst gibt es einige Hotels und Pensionen, doch viele Besucher übernachten lieber in Krakau, wo die Auswahl deutlich größer ist und sich der Aufenthalt gut mit Sightseeing verbinden lässt.

Eintritt & Führungen

Der Eintritt in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ist offiziell kostenlos. Seit Mai 2025 gilt jedoch eine neue Regelung: Freie Eintrittskarten ohne Begleitung (also ein Besuch ohne Guide) sind ausschließlich online im Voraus buchbar und nicht mehr direkt vor Ort erhältlich. In der Praxis besuchen die meisten Menschen die Gedenkstätte im Rahmen einer Führung – diese ist kostenpflichtig.

Für uns waren es 64,20 Euro für zwei Personen (deutschsprachige Tour). Rückblickend war es eine gute Entscheidung: Mit Guide erschließen sich die historischen Zusammenhänge viel intensiver. Unser Tipp: unbedingt rechtzeitig online buchen. So vermeidet man langes Anstehen und weiß genau, wann die eigene Tour beginnt. Es gibt verschiedene Pakete und Längen, je nachdem, wie ausführlich der Rundgang sein soll.

Führung buchen

Wer eine Führung durch das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau plant, kann sich ganz bequem über die offizielle Website visit.auschwitz.org anmelden. Dafür legt man zunächst ein Benutzerkonto an und bestätigt die Registrierung per E-Mail. Ohne vorherige Anmeldung ist der Zugang zu geführten Touren häufig nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Die Anmeldung erfolgt über ein englischsprachiges Formular, in dem man E-Mail-Adresse, Passwort und Kontaktdaten eingibt. Nach der Registrierung kann man direkt auf der Website auswählen, wann und in welcher Sprache man die Führung machen möchte – praktisch, weil sich so alles schon im Voraus planen lässt, ganz ohne Hektik vor Ort. visit.auschwitz.org

Zur Auswahl stehen mehrere Tourtypen in unterschiedlichen Längen – von der kurzen General Tour (2,5 oder 3,5 Stunden) bis hin zu ganztägigen oder zweitägigen Studienführungen. Die Touren werden neben Polnisch, Englisch und Deutsch auch in vielen weiteren Sprachen angeboten. So lässt sich der Besuch in Ruhe von zu Hause aus organisieren, und man vermeidet die teils langen Wartezeiten, die besonders in der Hauptreisezeit entstehen können.

Nach erfolgreicher Buchung erhält man eine zweite Bestätigungsmail mit Ticketnummer und QR-Code, die man am Eingang vorzeigen muss.

Öffnungszeiten

Das Museum ist täglich geöffnet, außer am 1. Januar (Neujahr) und 25. Dezember (Weihnachten) nicht. Ostersonntag ist es ebenfalls geschlossen. Der Einlass beginnt meist 7:30 Uhr.

Die Einlasszeiten variieren je nach Monat. Besucher dürfen sich noch 90 Minuten nach dem letzten Einlass auf dem Gelände aufhalten.

- Dezember bis 14:00 Uhr

- Januar und November bis 15.00 Uhr

- Februar bis 16:00 Uhr

- März und Oktober bis 17 Uhr

- April, Mai, September bis 18:00 Uhr

- Juni, Juli, August bis 19 Uhr

Gelegentlich kann das Museum auch kurzfristig geschlossen sein (z. B. wegen staatlicher Veranstaltungen) — solche Unterbrechungen werden auf der offiziellen Website bekanntgegeben.

Organisation & Verpflegung vor Ort

Wichtiger Hinweis: Wer in den Hauptreisezeiten ohne vorher gebuchte Führung kommt, sollte mindestens 30 bis 60 Minuten vor Öffnung des Museums vor Ort sein, um Wartezeiten bei der Führung zu reduzieren.

Und falls man nach der Führung eine Pause braucht: Direkt auf dem Gelände gibt es die Möglichkeit, etwas zu essen oder zu trinken. Auch in der näheren Umgebung finden sich verschiedene Angebote – von einfachen Imbissen bis hin zu Restaurants.

Übernachtung mit dem Camper

Und weil wir mit dem Camper unterwegs waren: Wir verbrachten die Nacht unweit des Geländes – eher unspektakulär auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Also kein wirkliches Wildcampen. Eher Parken für eine Nacht. Praktisch, aber sicher nicht romantisch. Für uns war es eine gute Lösung, um am nächsten Morgen früh zur Führung aufbrechen zu können.

Für Camper oder auch größere Wohnmobile gibt es in Oświęcim auch gebührenpflichtigen Stellplätze, die sich gut als Ausgangspunkt für den Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau eignen. Ein Platz z. B. liegt ruhig auf dem Gelände eines Hotels, etwa 15 Gehminuten vom Eingang des Museums entfernt. Laut Erfahrungsberichten ist er sicher, relativ eben und bietet die Möglichkeit, die Hotelfacilities wie Frühstück oder WLAN mitzunutzen.

Die Kosten liegen bei ca. 40 Złoty (rund 9 Euro) für eine Übernachtung; für 24 Stunden wurden auch 7 Euro angegeben – Strom wird teils extra berechnet. Vorteil: Man ist in direkter Nähe zur Gedenkstätte, ohne den Camper irgendwo am Straßenrand abstellen zu müssen.

Koordinaten 50.029589, 19.197819

Weiterführende Informationen zum Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau

Wer sich über das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und den Holocaust vertiefend informieren möchte, findet auf folgenden deutschsprachigen Seiten fundierte und verlässliche Hintergründe:

- Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz – Bundesarchiv – Überblick über Geschichte, Opfer, Täter und Befreiung aus archivischer Perspektive.

- Holocaust | Themen | Bundeszentrale für politische Bildung – Themenseite mit umfangreichen Artikeln, Materialien und Hintergrundinformationen.

- Internationale Auschwitz Komitee (IAK) – Erinnerung & Information – Aktuelle Informationen und Initiativen zur Aufarbeitung und Erinnerung.

Mehr Eindrücke von unserer gesamten Camper-Reise durch Osteuropa gibt es hier → [Camper-Roadtrip-Osteuropa & Balkan].

Von der Geschichtsstunde in die Stauforschung

Gegen 16 Uhr zurück am Camper – der stand in der Sonne und hatte vermutlich im Innenraum kurzzeitig die 80-Grad-Marke geknackt. Unser Fahrzeug hatten wir in der Nähe der Gedenkstätte in einem Wohngebiet (kostenlos) geparkt. Mit sechs Metern Länge war das unproblematisch.

Also erstmal alles aufreißen, abkühlen lassen, durchatmen. Dann los – Ziel: Zakopane. Mein Plan für den nächsten Tag: ein bisschen wandern, ein bisschen Berge gucken, und ganz viel „den heutigen Tag verarbeiten“.

Das Navi versprach 18:31 Uhr Ankunft. Nett. Eine halbe Stunde später waren es schon 18:47 Uhr, und das nur vom Draufgucken. Der Zeitmesser schien während der Fahrt eine geheime Partnerschaft mit der Stau-App geschlossen zu haben: Je weiter wir fuhren, desto weiter entfernte sich die Ankunft.

Zwischendurch kurzer Abstecher nach Zator. Dort steht jetzt ein brandneuer Campingplatz – vermutlich extra für die Pilgerströme ins Energylandia. Von außen wirkt der Park wie ein Freizeitpark auf Steroiden: Achterbahnen soweit das Auge reicht, vermutlich schon aus dem Orbit zu sehen.

Wir haben ein paar Fotos gemacht und beschlossen: Irgendwann kommen wir wieder. Aber dann mit dem festen Vorsatz, uns ordentlich durchschütteln zu lassen.

Zurück auf der Straße Richtung Zakopane: Stau. Nicht irgendein Stau – der gemütliche, beharrliche Typ, der so wirkt, als hätte er heute keinerlei Ambitionen, jemals wieder loszufahren.

Ankunftszeit? 20:45 Uhr. Wir standen allein in Zakopane über anderthalb Stunden. Kein Unfall, keine Baustelle, keine umgefallene Kuh – wahrscheinlich einfach nur, weil Freitag war und sich die Autos kollektiv für ein langes Wochenende entschieden haben.

Irgendwann reichte es mir. Zielkorrektur: im Kreisverkehr raus, rauf in die Berge. Oben fanden wir einen geschotterten Parkplatz, zwei andere Camper standen schon da – vermutlich auch Stau-Flüchtlinge.

In der Dämmerung hatten wir freien Blick auf die Tatra, unten im Tal glitzerten die Skisprungschanzen. Über den Bergen ging der Mond auf – und ich dachte: Immerhin das Timing hat heute gepasst.

Wir beendeten den Tag mit der Vorfreude auf morgen… und der Frage, ob wir jemals freiwillig nochmal ins abendliche Zakopane reinfahren werden.

Am Ende bleibt dieser Tag in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau einer der eindrücklichsten unserer gesamten Sommerreise. Wer unsere Reise von Anfang an begleiten möchte, kann hier mit dem ersten Tag starten → [Aufbruch mit dem Camper nach Polen – Der Weg ist das Ziel (und manchmal fragt ein Reh nach dem Weg)].

Hinterlasse einen Kommentar